Si certaines zones rurales connaissent un regain d’attractivité depuis la crise sanitaire, beaucoup de bourgs et villages continuent de se vider de leurs jeunes, voyant leur population vieillir sans qu’une stratégie adaptée ne soit mise en place. Pourtant, la question n’est pas seulement sociale : elle est aussi territoriale. Comme le rappellent les directeurs de l’Observatoire de l’expérimentation et de l’innovation locales (OEIL), l’aménagement du territoire doit intégrer la dimension démographique, sous peine d’accentuer les déséquilibres existants.

Des campagnes à plusieurs vitesses face au vieillissement

Loin d’être homogène, le vieillissement se manifeste différemment selon les régions et les dynamiques locales. Certaines zones – notamment dans la diagonale des faibles densités ou sur les littoraux – concentrent une forte proportion de seniors, parfois plus de 40 % de la population. D’autres, comme certaines campagnes du Nord-Est, voient au contraire leur population vieillir « par le bas », en raison du départ des jeunes.

Cette diversité rend impossible toute réponse uniforme. Les petites villes et bourgs ruraux, dotés de services de santé, de commerces de proximité et d’un tissu associatif actif, apparaissent comme des espaces plus favorables au vieillissement. Mais beaucoup de ces centralités souffrent de difficultés structurelles : désertification médicale, vacance commerciale, logements inadaptés. Sans action publique volontariste, le risque est grand de voir ces territoires perdre leur capacité d’accueil et leur rôle structurant pour les aîné.e.s.

Les seniors, acteurs de la vitalité rurale

Contrairement aux idées reçues, les personnes âgées ne sont pas seulement un poids pour les communes rurales. Elles soutiennent la vie économique et sociale : fréquentation des commerces, maintien des emplois de proximité (aides à domicile, infirmiers, artisans), engagement associatif et politique local. Dans bien des villages, les retraité.e.s forment l’épine dorsale du lien social.

Certaines municipalités commencent à s’appuyer sur cette réalité. À Xertigny, dans les Vosges, la mairie a fait le choix d’adapter son urbanisme à ses habitant.e.s âgé.e.s plutôt que de chercher à attirer à tout prix de jeunes familles. Création d’un Ehpad, réflexion sur une résidence autonomie, revitalisation du centre-bourg : la commune parie sur une politique du « bien vieillir ici ».

Changer de regard sur le vieillissement rural

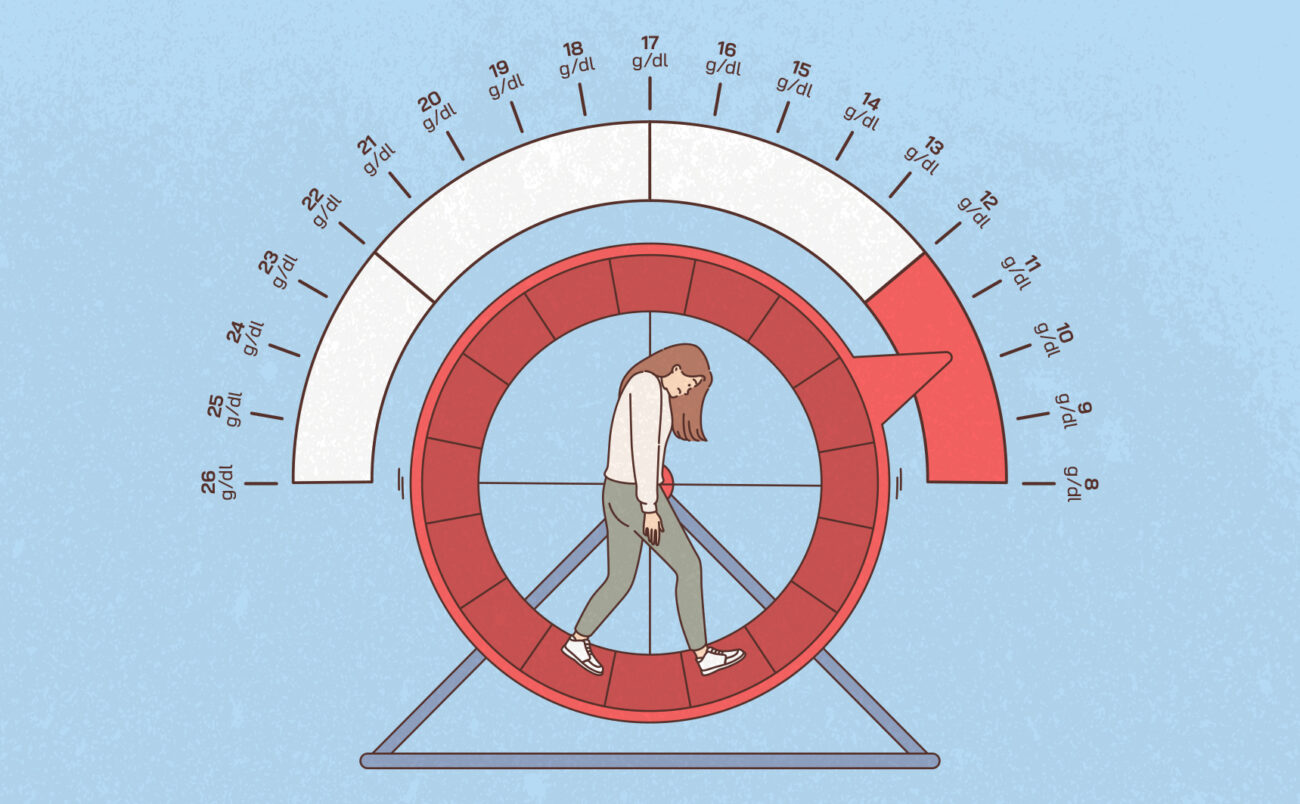

Pour Anton Paumelle, il est urgent de rompre avec la vision négative du vieillissement, encore trop souvent perçu comme un symptôme de déclin. Les politiques locales privilégient généralement les stratégies d’attractivité pour les jeunes ménages, dans l’espoir de « rajeunir » les territoires. Mais ces démarches s’avèrent souvent inefficaces, coûteuses, et en décalage avec les réalités démographiques.

Vers un aménagement « ménagement » du territoire

Repenser l’aménagement rural à l’aune du vieillissement implique de mieux articuler les politiques locales et nationales, en conciliant transition écologique, cohésion sociale et réalités démographiques. Soutenir les bourgs-centres, développer des logements adaptés, renforcer la mobilité locale ou la santé de proximité ne relèvent pas seulement du social : c’est une condition de survie pour nombre de territoires ruraux.

Le vieillissement, loin d’être une fatalité, peut devenir un levier de revitalisation et d’innovation territoriale. À condition, selon Paumelle et les auteurs de la Fondation Jean-Jaurès, d’adopter un nouveau mot d’ordre : ménager plutôt qu’aménager, pour que les campagnes françaises demeurent des lieux de vie à tout âge.

Sources : Le Courrier des maires, Fondation Jean Jaurès

Julia Rodriguez

Le vieillissement de la population s’impose comme l’un des défis majeurs pour les territoires ruraux français. Alors que plus d’un.e habitant.e sur cinq a désormais plus de 65 ans, cette tendance ne cesse de s’accentuer. Dans une note publiée par la Fondation Jean-Jaurès, le géographe Anton Paumelle (EHESS, CNRS) alerte sur un « déni démographique » persistant dans les politiques d’aménagement. On fait le point dans notre nouvelle revue de presse.