Etude Francim et l’INCa : Les chiffres inquiétants des trentenaires face au cancer du sein

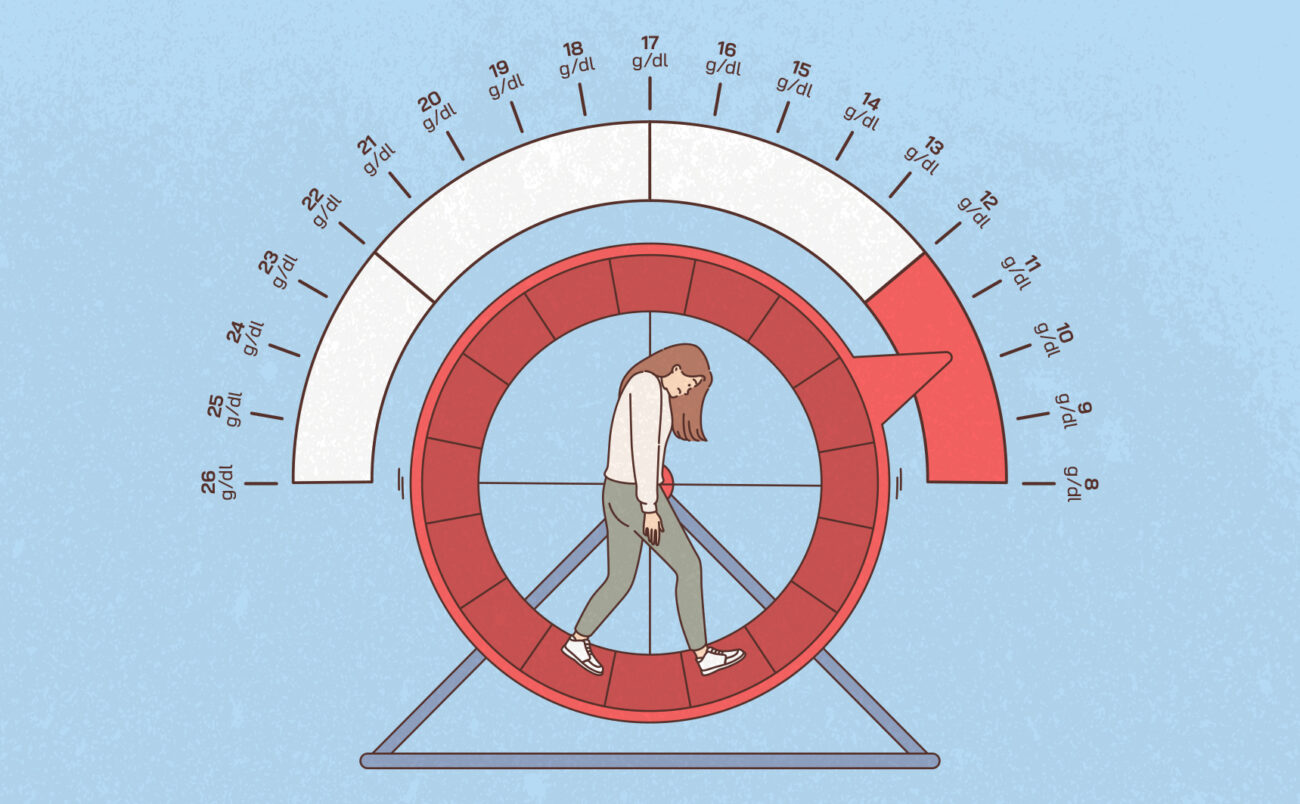

Une étude coordonnée par le Pr Pascal Pujol, oncogénéticien au CHU de Montpellier et président de la Société française de médecine prédictive et personnalisée (SFMPP), publiée en octobre 2025 dans la revue The Breast, révèle une hausse de 63 % des cas chez les trentenaires et de 33 % chez les quadragénaires en trente ans. Ces données, issues du réseau national Francim, de l’Institut national du cancer (INCa) et de Santé publique France, traduisent une progression moyenne de 1,5 % par an depuis 1990.

Une hausse multifactorielle : hormones, modes de vie et environnement

Si le dépistage ne commence officiellement qu’à 50 ans, cette explosion de cas précoces ne s’explique pas par un meilleur repérage. Les chercheurs évoquent un ensemble de facteurs hormonaux et environnementaux. Parmi eux : une puberté plus précoce, des grossesses plus tardives, une diminution du nombre d’enfants et un recul de l’allaitement, autant d’éléments modifiant les expositions hormonales au cours de la vie.

Les modes de vie modernes sont également mis en cause : alimentation transformée, surpoids, consommation d’alcool et de tabac, sédentarité. D’après le Centre international de recherche sur le cancer, près de 37 % des cancers du sein seraient évitables, dont 15 % liés à l’alcool et 8 % au surpoids. À cela s’ajoutent les perturbateurs endocriniens et polluants chimiques persistants, dont les effets s’accumulent dès la vie intra-utérine.

« Les facteurs environnementaux et hormonaux sont au premier plan », souligne le Pr Pascal Pujol, rappelant que l’enjeu n’est plus seulement médical, mais sociétal et écologique.

Des cancers plus agressifs et un pronostic plus sévère

Les spécialistes s’inquiètent d’autant plus que ces cancers précoces présentent des formes plus agressives. Chez les femmes de moins de 35 ans, les tumeurs sont souvent plus volumineuses, se propagent plus vite et sont davantage de type « triple négatif », donc plus difficiles à traiter. Le taux de survie à cinq ans est estimé à 84 %, contre 90 % en moyenne tous âges confondus.

Selon la SFMPP, ces jeunes patientes représentent encore 5 % des cas de cancer du sein, mais leur proportion et leur vulnérabilité croissent. Les conséquences sont lourdes : ménopause précoce, infertilité ou séquelles psychologiques, comme l’ont montré les études du Centre Jean-Perrin à Clermont-Ferrand.

Vers un dépistage plus précoce ?

Face à cette tendance, le débat sur le dépistage anticipé est relancé. Aux États-Unis, la mammographie est désormais recommandée dès 35 ans. En Europe, plusieurs expert.e.s plaident pour un dépistage personnalisé à partir de 45 ans, selon les antécédents familiaux ou génétiques.

Mais au-delà du dépistage, les chercheur.e.s appellent à une prévention active, fondée sur l’éducation à la santé, la réduction des expositions hormonales et chimiques, et la promotion d’un mode de vie sain.

Une urgence de santé publique

Les scientifiques le rappellent : le jeune âge est, en soi, un facteur de mauvais pronostic. Alors qu’Octobre Rose mobilise chaque année associations, collectivités et institutions autour du dépistage et du soutien aux patientes, ces nouvelles données rappellent qu’il est urgent de mieux comprendre, prévenir et accompagner cette évolution épidémiologique.

Avez-vous participé à des événements de sensibilisation lors de cette édition d’Octobre Rose ? Partagez votre expérience dans les commentaires.

Sources : Midi Libre, le Point, Passeport Santé

Julia Rodriguez

Octobre Rose, mois de mobilisation nationale pour la prévention et le dépistage du cancer du sein, touche à sa fin. Lors de cette édition, plusieurs études françaises sont venues rappeler l’ampleur d’un phénomène préoccupant : l’augmentation rapide des cas chez les jeunes femmes. Longtemps considéré comme une maladie touchant les quadragénaires et quinquagénaires, le cancer du sein se manifeste désormais plus tôt. Décryptage dans notre nouvelle revue de presse.